周中之教授

上海市第五十四中学1967届初中校友

上海师范大学马克思主义学院教授

中国伦理学会副会长

上海市第五十四中学校友理事会理事长

怀揣着对学界前辈的敬意与对奋斗故事的探寻,五十四中学“探访校友足迹,汲取奋进力量”主题活动迎来特别一站——采访我校杰出校友、著名学者周中之教授。从校园里的求学者到学界深耕的领路人,周中之教授的人生轨迹与学术生涯,不仅是一段个人成长的奋斗史诗,更折射出一代代学术人扎根领域、追求真理的执着坚守。

此次探访,我们倾听他回望求学时光时的初心与热忱,探寻他在学术道路上攻坚克难的钻研历程,更从他数十年如一日的治学与育人实践中,汲取那份对事业的赤诚、对创新的追求、对后辈的期许。作为从母校走出的优秀榜样,周中之教授的故事既是“校友足迹”中浓墨重彩的一笔,更将为在校师生注入砥砺前行的精神力量,指引大家在各自的赛道上笃定方向、勇毅奋进。

【忆述求学路,砥砺耕耘映初心】

2025年8月5日,在吴乐云、甘少华两位老师的带领下,在五十四中学的会议室中迎接了周中之教授的到来。岁月在他身上沉淀出温润的学者气质,眼神中却仍带着对母校的熟稔与亲切。

落座时,他目光扫过墙上“探访校友足迹,汲取奋进力量”的主题背景,轻声感慨:“回到母校,就像回到了青春的起点。”简单的问候里,藏着跨越半个多世纪的校园情愫。师生们搬来座椅围坐身旁,手中的笔记本早已备好,期待着聆听他那段从校园走向广阔天地的成长故事,让这场跨越时空的对话,在笑意中缓缓开篇。

采访刚开始,会议室里便举起数只求知的手。“您在学术瓶颈期是如何调整方向的?”“当年的课堂经历对您后来的育人理念有哪些影响?”等等问题,同学们接连抛出心中困惑,眼神里满是对前辈经验的渴求。教授微笑着一一回应,谈及科研困境时,他以“像在迷雾中摸索,既要敢钻牛角尖,也要懂转身看路”作喻;聊起课堂记忆,他细数当年老师“把抽象理论讲成身边故事”的教法,坦言自己如今的教学风格正源于此。问答间,既有具体问题的细致解答,更有治学方法与人生智慧的传递,原本计划的结束时间一再延后,师生们仍沉浸在这场意犹未尽的深度对话中。此刻的会议室,不仅是解惑的空间,更成了精神传承的纽带——前辈的倾囊相授与后辈的勤学好问,让“奋进力量”在双向互动中愈发鲜活。

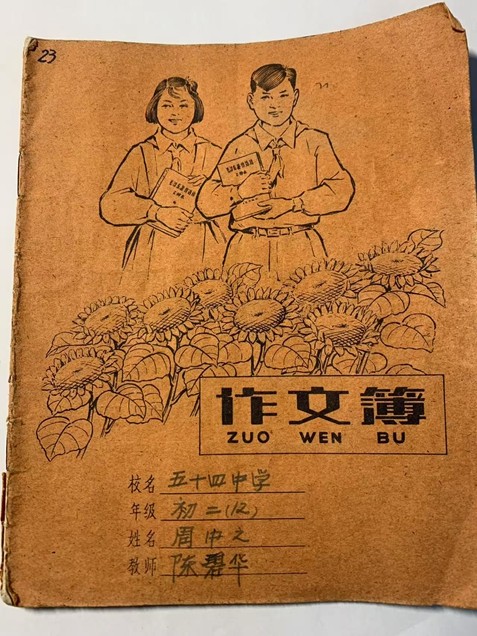

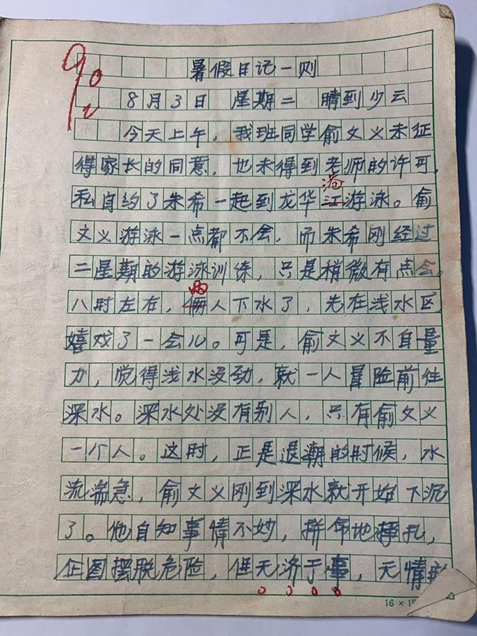

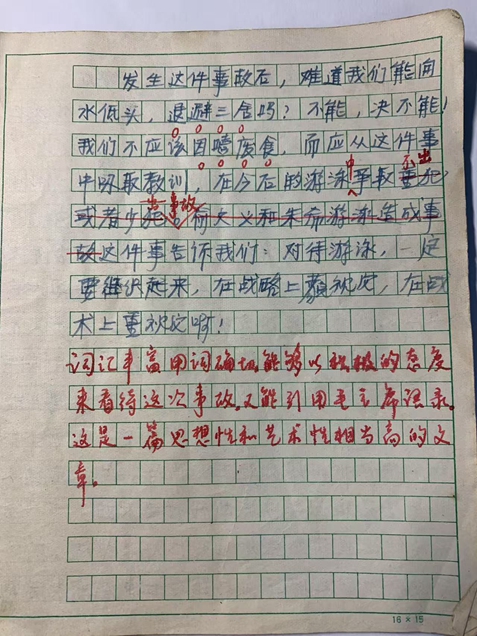

周教授谈及写作之路的起点,眼中泛起温情的光。“对我后来学术研究产生很大影响的是初中时的语文老师陈碧华。”他缓缓道来,当年这位老师总在他的作文本上写下密密麻麻的批注,从遣词造句的打磨到思想情感的挖掘,逐字逐句的悉心指导。特别是他写的一篇作文“暑假日记一则”,以暑假生活中发生在学生中的一次意外事故为例,从哲学的高度加以分析,受到了陈老师的肯定和鼓励。陈老师在评语中写道:“这是一篇思想性和艺术性相当高的文章。”这篇文章作为学生写作的范文,在教学大楼的橱窗里展览。周教授回顾几十年的学术生涯,深感后来出版的著作和论文的研究方向正是发源于这篇作文。师恩难忘,今年在母校70周年校庆前,周教授特地赶到到护理院,与分别60年的陈老师见面,感谢当年她的教诲和鼓励。这段师恩与写作的回忆,不仅是个人成长的注脚,更让在场师生深切感受到:教育者的微光,足以照亮学生漫长的人生路,而这份文脉传承,恰是母校育人初心的生动写照。

采访结束后,会议室里仍有同学迟迟未散,将心中酝酿已久的疑问娓娓道来。细碎的追问里,藏着对成长经验的迫切渴求。校友耐心驻足,与同学们促膝交谈。一人提问时,旁人静静聆听,偶尔插话补充,小小的交流圈里,思想在轻声对话中流动。

夕阳透过窗棂洒在交谈的身影上,将这份跨越代际的师生情拉得很长。此刻的驻足追问,早已超越了问答本身——它是后辈对前辈奋斗足迹的深深共鸣,更是一种无声的约定:将这份勤于求索、乐于传承的精神,在校园里一直延续下去。

【故园寻旧影,青春接力谱新篇】

行程尾声,周中之教授踏上参观母校的旅程。漫步于崭新又充满活力的校园,他的目光掠过修葺一新的教学楼,停驻在见证岁月的老树下,时光仿佛在新老景致的交织中缓缓流淌。

教授一边参观校园的环境,一边讲述他记忆中的校园,听周中之教授细数往昔,恍觉时光在校园里刻下了新旧叠印的年轮。变的是日新月异的条件,不变的是灯下苦读的专注、师长答疑的恳切、学子对真理的渴求。那些泛黄的笔记与今日的电子文档,那些简陋实验室里的探索与如今精密仪器前的钻研,原是一脉相承的执着。时代浪潮推着校园向前,而深植于此的治学初心,恰如老校舍墙上的爬山虎,岁岁枯荣,始终向上。周教授难掩感慨,与大家分享着校园变迁中不变的治学精神。

【寄语寄深情,薪火相传向未来】

在临别时,他留下寄语:“感恩时代、感恩社会、感恩母校”,他在寄语中反复提及师恩难忘,坦言学生的每一步成长都离不开老师们的谆谆教诲与辛勤付出。面对新时代,他寄语母校紧跟中国式现代化步伐,在建设教育强国、科技强国、人才强国的征程中,持续培养能担当民族复兴大任的时代新人,再创育人佳绩。

朴实话语里,是老校友对母校的赤子之心,更让师生们深切感受到:个人的成长始终与时代同频、与母校相连,而这份跨越时空的精神传承,正是校园最珍贵的财富。

本次周中之教授的专访活动温馨而又难忘,从聆听教授的治学箴言,到重温老校友与时代同行的奋斗故事,从漫步校园感受今昔变迁,到细数师恩体悟传承深意,每一段对话都在诉说:个人的成长始终与母校的滋养、时代的浪潮紧密相连。

校友们用人生实践书写的答卷,是给母校最珍贵的礼物,更是给后辈最生动的教材。当探访的脚步暂歇,那份“奋进力量”却已在心中扎根——它是前辈们扎根时代的坚守,是师者们立德树人的热忱,更是青年一代接力前行的信念。

愿我们带着这份收获与感动,将校友足迹里的精神火种播撒在逐梦路上,让母校的初心与力量,在一代代人的奋斗中永续传承,生生不息。

【学生感想】

在五十四中校庆座谈会上,聆听了周中之教授关于AI与德育的分享,我深受启发。AI能帮助我们高效梳理道法知识点,通过智能题库巩固理解,但周教授提醒我们:技术是工具,价值观才是核心,我们使用AI时要保持思辨力,不盲目依赖算法,始终以道德准则审视信息。作为初中生,我将以周教授"技术为用,人文为本"的理念为指引,在数字化学习中坚守人文底色,做有温度的科技使用者。

——初一4班 张宸栋

我们要向周中之教授学习,学会善于观察,认真仔细对待每一件事,尽可能的力所能及的帮助别人,我们应当感激老师对我们的栽培,好好学习,天天向上。

——预初3班 沈凝皆

今天我去康平路五十四中采访了周中之教授。访谈时,周教授说他初中那会儿学的是俄语,后来出国还挺自豪的。我平时英语学习不太好,听他这么一说,突然就有点反思了,也觉得受了不少启发。

——预初2班 徐梓韵

值学校70周年校庆,我们有幸采访到了校友周中之教授,身为五十四中学后辈,倍感亲切与敬佩。他于上世纪六十年代在校求学,在特殊历史背景下,仅以三个月复习便跻身首批高考之列,考入上海师范大学,如今在哲学领域成就卓著。前辈的经历为校庆添彩,更激励我们传承校魂,砥砺前行。

——高一4班 马丽莎

采访周中之教授,深感其学识深厚且亲和。他对伦理学的见解深入浅出,既扎根理论又关注现实,尤其对当代道德困境的剖析直击核心。言谈间的严谨与热忱,让我明白学术需扎根生活,思考要兼具温度与深度,收获颇丰。

——高二4班 王康铭

今日我很荣幸能够采访上海师范大学马克思主义学院的周中之教授,此次访谈受益匪浅,通过对话了解到当代中国礼治与法治的关系,以及习近平总书记倡导使二者相结合的重要性,法律只起到对罪恶的震慑效果,只有让中华传统文、美好品德与法律结合,才能营造美好社会。

其次,我们也了解到中西消费价值观差异,了解伦理道德和价值观对于市场经济的影响,身为青少年的我们不能盲目追求潮流与奢侈。

最后,通过周教授通过一篇中学时的作文,谈论对自身人生经历的感悟,让我们学习到一件小事可能会改变人的一生,面对工作与学习不能急功近利,要脚踏实地,目光放远,做对自己与他人有益的事,把握机遇,方能成功。

——高二6班 权宇翔